Past

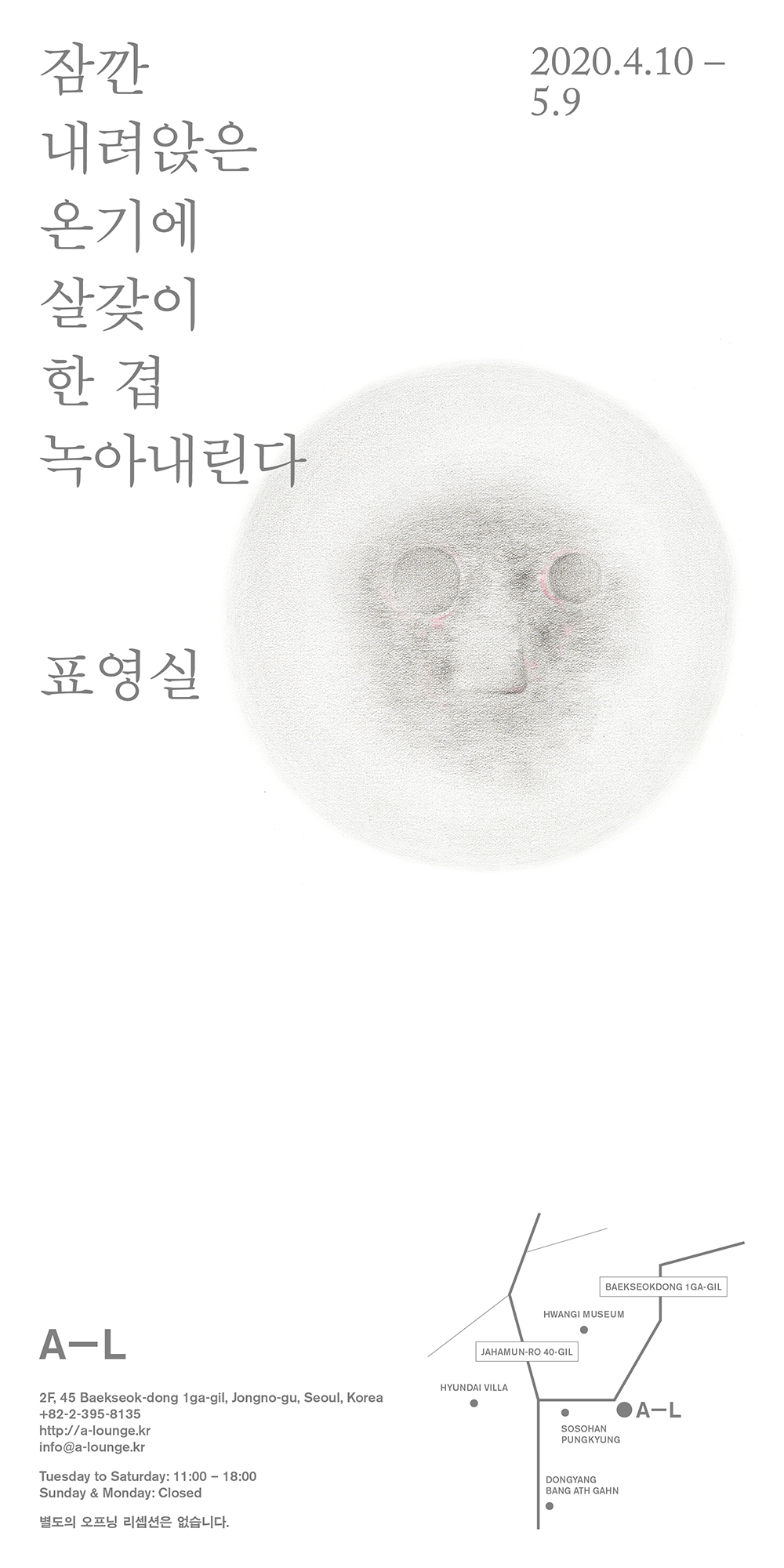

잠깐 내려앉은 온기에 살갗이 한 겹 녹아내린다

2020. 4. 10 - 5. 9

텅 비었지만 가볍지 않은

에이라운지에서 여는 표영실의 이번 전시는 모두 드로잉 작품이다. 20여 년간 작업해오며 전시를 통해 보여주는 그의 작품들은 회화 위주였고, 함께 해온 드로잉은 회화에 밀려 빠지거나 그림의 여운을 채우는 식으로 보여 왔다. 늘 그의 마음 한편에는 숱한 생각과 기억의 편린을 담는 낙서이자 흔적으로 얼룩져 있었고, 이렇게 쌓아온 경험의 낱낱들이 작가에게 있어서 자아의 그림자처럼, 땅 밑의 뿌리처럼 자양분이 되어왔다. 회화의 수평적인 연장 선상에서 그려지는 드로잉으로, 이 전시를 통해 그가 한결같이 살아온 삶과 예술의 전환기에서 자신의 기억들을 되돌아보고, 동시에 회화가 지닌 의식구조의 틀을 해체하여 다양한 방식을 취하고 싶은 것이다.

그렇다고 현재의 회화를 엄청난 변화로 꾀하려는 것은 아니고, 가까운 혹은 먼 미래에 점차적인 변화의 물꼬를 틀 수 있는 계기로서, 민낯을 드러내어 내면의 이정표로 삼고 보다 솔직한 언어로 다가가고자 피력한 것이다. 언제부턴가 미술 현장 내에서 드로잉은 섬세한 감수성과 함께 사고의 유연함을 여과 없이 드러내는 솔직담백한 매체로서 자리매김하였고, 따라서 드로잉에 대한 생각은 물리적‧심리적 공간의 안과 밖을 자유롭게 넘나들며, 고정관념보다는 사물에 대한 직관으로서 폭넓은 사고와 인식의 구조를 경험하게 했다. 표영실 작가는 이러한 시대적 현상의 표면이 아닌 수면 아래에서 자연스럽게 이행했던 ‘날 것’들(2019-2020)을 조심스럽게 등장시킨다.

그의 드로잉은 그동안 보여준 회화의 형상과 많이 유사하지만, 미세한 감정의 떨림과 울림 그리고 내면의 날 것(숨소리, 몸짓, 잠재된 무의식)을 직접적으로 표현하는 것은 회화와 분명한 차이점을 드러낸다. 그 방법의 매개는 상대적으로 가볍고 유연한 종이, 연필, 수채물감 등이지만, 그 이전 그러니까 생각을 밖으로 내보내기 이전의 잠재된 무의식의 흐름은 작가 스스로 인식하지 못한 채 지금, 이 순간에도 바다의 깊이만큼 알 수 없는 세계를 지니고 있다. 작가는 이 세계의 경계 밖에서 일어나는 자잘한 감정에서부터 사회적 사건에 이르기까지 모든 감각을 열어놓고, 그 현상들이 분해되는 순간들을 감지하여 포착해낸다. 동시에 일상에서 다양한 층위로 몸을 이동하듯 일렁이는 현상을 주시하고 예측할 수 없는 가능성에도 주목한다.

그러한 상황에서 그는 그때그때 떠올리는 생각을 노트에 적어 놓는다. 외면, 응시, 잠식, 애매, 침범, 상실, 망루, 모서리, 응달, 침식, 연약, 공백, 비참, 빈 곳, 손끝, 어둠, 집착 …. 등 그의 작업 노트 및 작품 제목에서 발췌한 이 명사들은 대체로 인간의 암울한 정서를 떠올리거나 생각 속으로 빠져드는 언어이다. 이 언어와 이미지의 연결된 관계에서 암시되는 것이 많다. 넌지시 상대방의 감정 그리고 감각과 관념 따위가 이성보다는 언어 자극을 통하여 내면의 자아와 연결지점들을 찾아 교감하게 되고, 심리적인 변화까지 일어나게 한다. 그래서 그의 드로잉에서는 자신의 자화상으로 대체되는 인물이 심리적 상황의 중심에 놓이게 되고, 이를 중심축으로 잠재된 기억에서 파생된 내밀한 조어들과 무분별하게 연결되면서 전이되고, 변형되고, 해체되는 방식으로 그려졌다.

또한, 그는 하나의 프레임 안에서 막연히 떠올리는 대상을 미(美)의 다양한 관점으로 관조하거나 다양한 인물의 현상들을 은유적으로 그려내는 등 화면에서 위치이동과 크기의 변화를 모색하여 반복 또는 변화무쌍하게 만들었다. 그리하여 연필 끝, 붓끝, 손끝이 지닌 감각 촉수의 행위로서 쉽게 해석될 수 없고 예측할 수 없는 연속성을 띠게 되며, 그의 내면에서 내용과 형식이 반복되고 충돌된다. 심지어 이미지가 혼재되는 심리적 도상이 그려지거나 어떤 상황극까지도 연상하게 된다. 때로는 대상의 발견에 따라 손끝에서 꿈틀거리거나, 때로는 덩어리로 뭉쳐져 대상을 흐트러뜨리는 다른 물성의 모호한 형태로 둔갑시킨다.

표영실은 틈틈이 현실 너머 독백의 방 안에서 ‘현실의 문제’와 ‘창작의 가설’을 숱하게 주고받으며 관계 맺기를 해왔다. 그 안에서 그는, ‘결국 모든 실체들은 구멍 나 있고 그것을 어루만지던 손길의 촉감만 남아 있다. 삶의 모양은 결국 그 같은 감각뿐일지도 모른다.’라고 쓴 작가 노트처럼, 불쑥 튀어 오르는 감정의 순간을 형상으로 그려내기 위해 자신도 통제할 수 없는 무위의 경지에서 내려놓는 감각의 끝을 보게 된다. 그래서인지 어긋나있거나 비틀어진 관계 속에서도 내밀한 감정을 예민하고 치밀하게 풀어가고, 이러한 그의 능력은 타인의 호기심을 자극하며 흡인력을 높이게 한다.

필자가 오랫동안 곁에서 지켜보았던 그는 주어진 모든 세상을 한 발짝 비켜서서 사색하려는 관조의 태도를 보여 왔고, 최근에는 오히려 시대를 역행하여 감각과 기억의 시간을 되돌리는 회귀적 관점에서 사유하려고 한다. 그런 관점에서 그는 채워진 곳보다는 빈 곳을 응시하며, 그곳에서 마음껏 공상한다. 설명할 수 없거나 표현할 수 없는, 계획 없고 특별한 목적도 없이 언어화되지 못하는 것들을 찾아 고백하려는 그의 침묵 언어는 수면 아래에서 세월을 견뎌왔다. 그려졌던 흔적들은 지워질 수 없는 기억들로 드로잉의 지형을 이루고, ‘날 것’은 여백의 가벼움 속에 심연의 샘물처럼 존재의 빛을 드러낸다.

글 / 이관훈 (프로젝트 스페이스 사루비아 큐레이터)