Past

The Painters En Plein Air

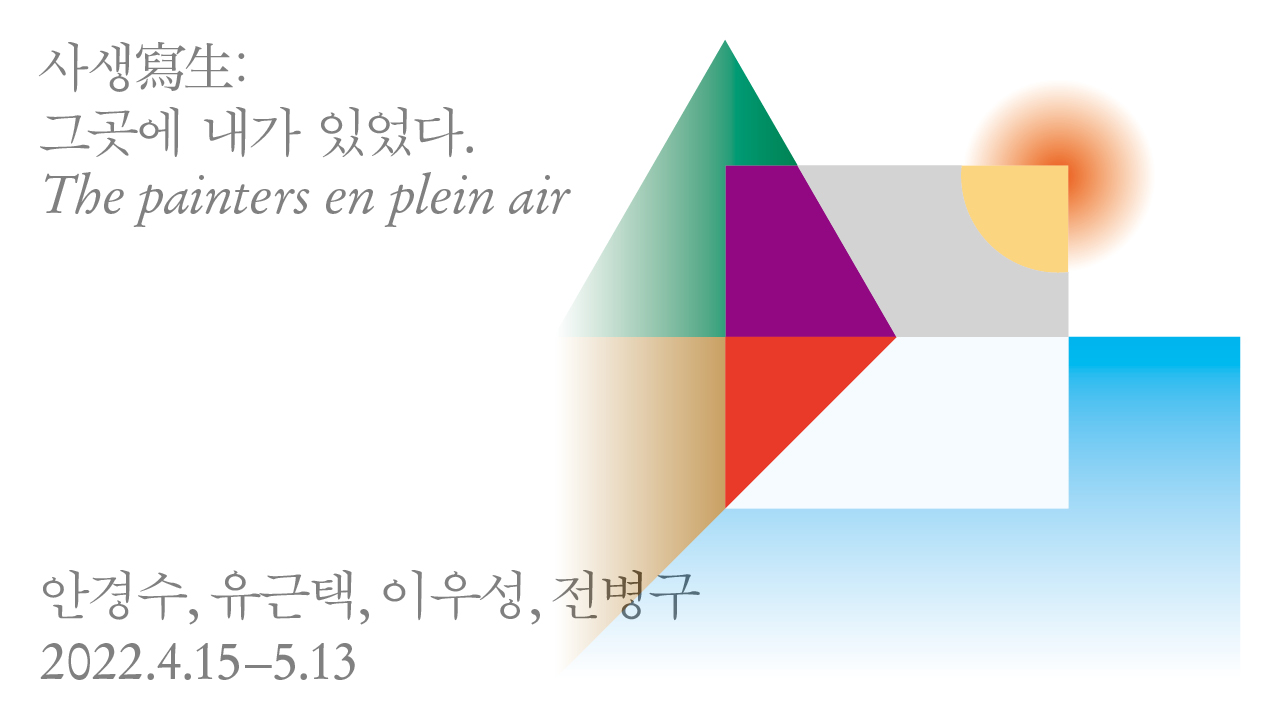

사생(寫生): 그곳에 내가 있었다

2022. 4. 15 - 5. 13

에이라운지(A-Lounge)는 올해 첫 번째 기획전으로 2022년 4월 15일부터 5월 13일까지 안경수, 유근택, 이우성, 전병구 4인의 그룹전 《사생(寫生): 그곳에 내가 있었다》를 열었다. 이번 전시는 회화의 여러 장르 중 하나로 인식되어 온 ‘사생’의 의미를 네 작가들의 작업을 통해 탐구해보고자 기획되었다.

19세기 이후 이젤과 틴케이스 물감의 발명 등 기술의 발전에 따라 화가는 아틀리에를 벗어나 세상의 어디에서도 그림을 그릴 수 있게 되었다. 사생(寫生)을 사전에서 찾아보면 “실물이나 경치를 있는 그대로 그리는 일”이라고 정의한다(네이버 국어사전, 2022년 5월). 그러나 현대로 오면서 좁은 의미가 아닌, 화가가 ‘세상을 바라보는 태도’로 사생의 범주는 증폭되었다.

이번 전시에 담긴 네 작가의 사생에 대한 각기 다른 태도는 변화된 사생의 동시대적 면모이자 화가와 세상, 그 사이에 놓인 캔버스를 관통하는 시선의 다양성을 반영한다. 실외로 나가 풍경을 그리는 물리적인 범주에서 마음에 내재한 심상을 풍경에 덧입히는 사의적 범주까지, 그리고 자연물을 주된 대상으로 하는 전통적 사생에서부터 현대 도시의 일상을 담아낸 오늘날의 사생까지, 《사생(寫生): 그곳에 내가 있었다》에서 사생의 의미는 무한히 확장한다.

안경수(b.1975)에게 풍경을 그리는 행위는 일부를 추출하는 것이 아니라, 그 위에 덧씌울 하나의 겹을 생성하는 일이다. 이번 전시에 출품하는 《더미》(2022) 연작은 작가의 작업실이 위치한 서울 변두리의 풍경, 즉 사람들의 손길이 곧 잘 닿지 않는 덤불, 길 가의 쓰레기 등을 대상으로 삼는다. 이를 더미라고 지칭한 작가는 그 속에 들어가 10일 간 매일 한 작품씩 사생했고, 며칠 후 완성한 작품을 그 자리로 들고가 설치한 뒤 풍경과 그림이 겹쳐진 상태를 다시 영상으로 기록했다.

유근택(b.1965) 작가에게 사생이란 보는 것과 생각하는 것 사이에서 생성되는 회화적 언어를 찾아가는 무한한 과정이다. 작가는 밖으로 나가 동일한 풍경을 지속적으로 기록하는 수고로움을 기꺼이 자처한다. 그렇게 함으로써 평범하기 그지 없는 사물들은 무한한 가능성과 진행의 상태로 작가의 화폭으로 옮겨간다. 《The Window》(2021), 《앞 산 연구》(2013)는 각 안과 밖에서 작가가 동일한 광경을 보고 완성해낸 연작들로 사생의 과정을 보여준다. 마치 앞이 보이지 않는 사람과 같이, 한 공간을 여러 차례 더듬고 어루만짐으로써 유근택은 자신과 사물 사이에 발생하는 언어의 틈새를 탐구하고자 한다.

이우성(b.1983)은 최근 작업실이라는 안정된 공간에 답답함을 느끼고 낯선 공간에서 즉흥에 맡겨 작업하는 일에 몰두하고 있다. 직접 한강으로 나가 그림을 그리거나 SNS를 통해 작업 과정을 라이브로 송출하는 등 현장에서 발생하는 불편한 요소들을 모두 작품 속에 수용해보고자 노력한다. 이렇게 해서 얻은 결과물이 엉성할지라도, 작가는 밖에서 작업함으로써 온전한 예술 작품을 완성해야 한다는 강박에서 비교적 자유로워질 수 있다. 근래에는 눈 앞에 있는 대상을 쉽게 본 뜨고 순간의 우연을 더욱 빠르게 포착하게 도와준다는 점에서 OHP 필름을 매체로 채택하기도 했다.

전병구(b.1985)는 직접 눈으로 포착했던 순간을 사진으로 기록해두었다가 시간을 두고 소환하여 작업의 소재로 삼는다. 밖으로 나가지 않더라도 실재하는 대상과 풍경을 그린다는 점에서 작가는 넓은 의미의 사생을 한다. 선별된 이미지들은 그것들을 바라보고 있던 순간의 작가의 마음을 반영한다. 그렇기에 비누 곽, 집 주변의 하천, 몇 년 전에 친구들과 동행했던 바닷가 등 언뜻 평범해 보이는 일상은 전병구의 작품 안으로 스며든다. 여기서 사생의 대상은 물리적 공간이나 물건이 아니라 작가 이를 만났던 순간과 그리고 있는 현재를 교차하는 마음이다.