Past

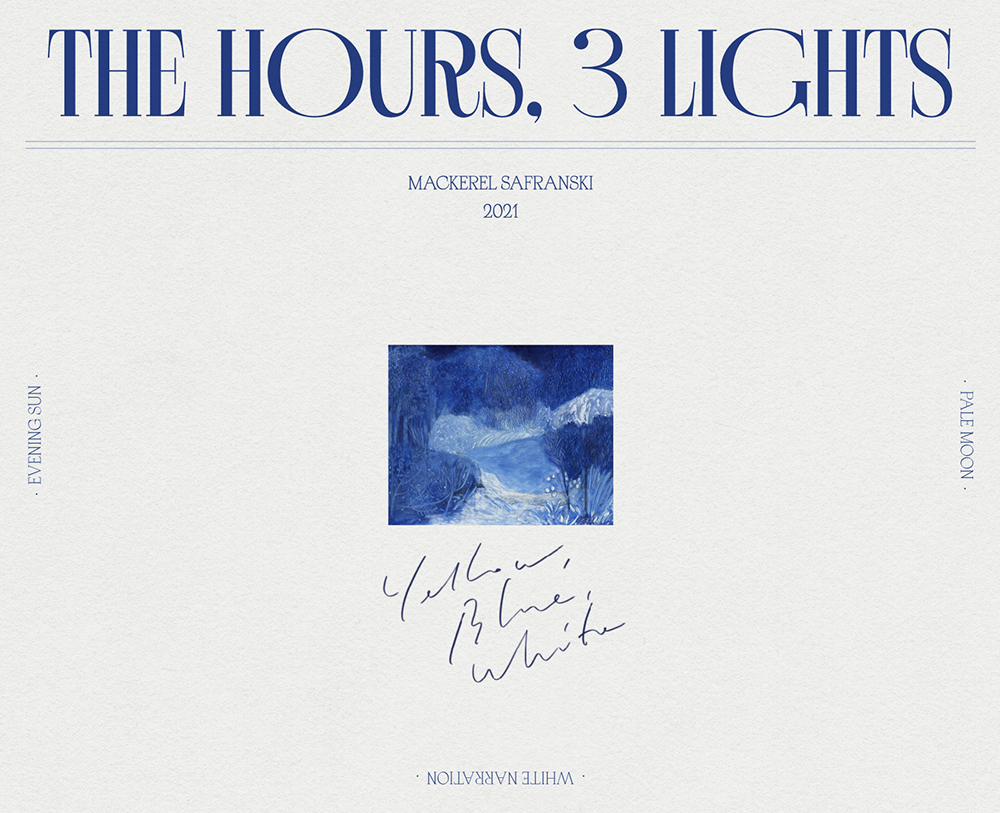

THE HOURS, 3 LIGHTS

2021. 2. 23 - 3. 20

“빛은 모든 피부에서 다 다르게 유희하지요. 사람마다. 달마다. 그리고 날마다 다 다르던데요.”

무수한 빛의 알갱이들이 사물의 표면 위로 내려와 안착할 때, 눈이라는 부드럽고 연약한 구체가 그들의 ‘유희’를 포착할 때, 우리는 우리 앞에 하나의 세계가 떠오름을 목격한다. 표면 위를 부드럽게 미끄러지는 시선의 움직임과 각각의 이미지들이 어우러지며 형성되는 지형을, 혹은 하나의 풍경을. 그래서 우리는 무엇을 보았을까?

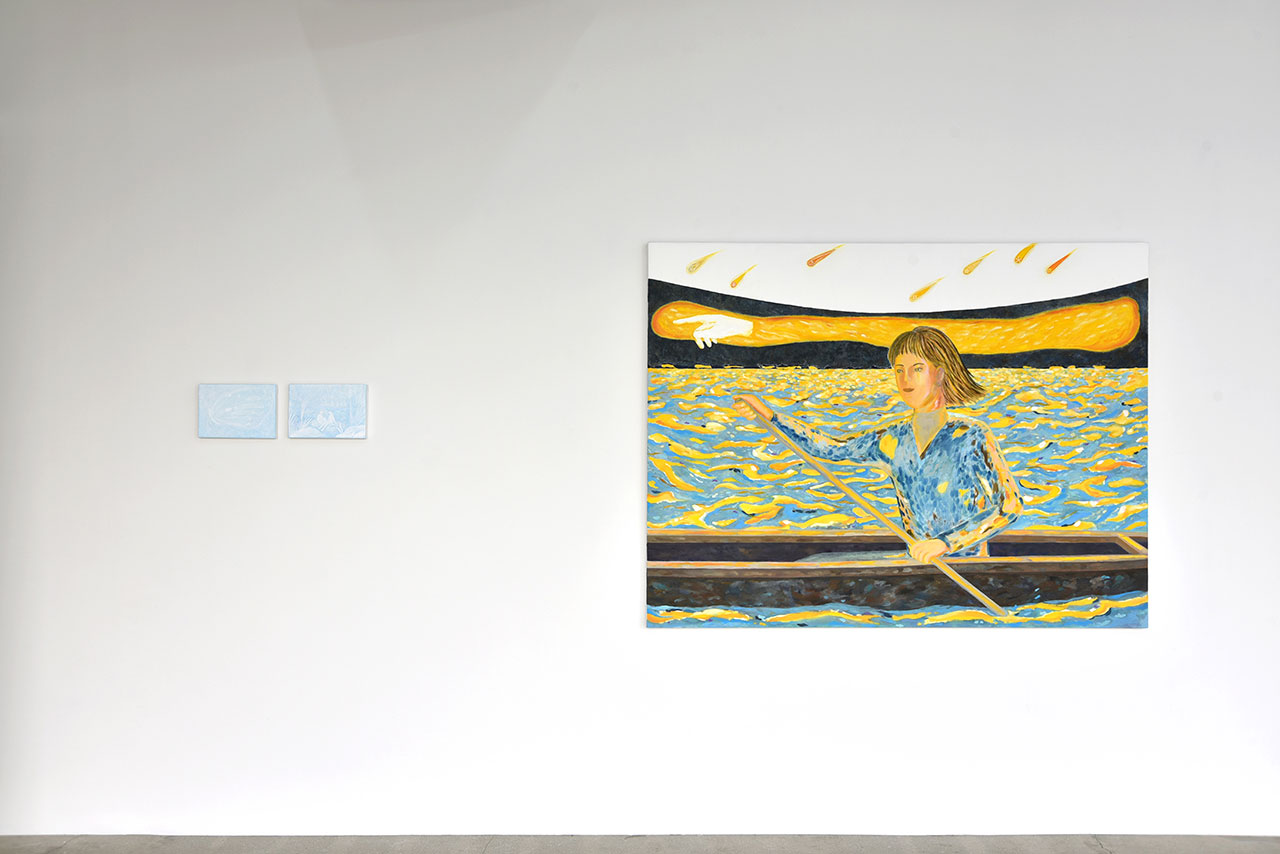

나는 빛의 뒷면으로 사라진 사람을 보았다. 그가 자신의 어깨에 마지막 남은 생의 에너지를 싣고 노를 저어가는 것을 보았다. 매끄러운 표면을 질주하며 그 뒤를 여유롭게 쫓아오는 밤을 보았다. 나는 사람과 동물을, 상황과 사건을 보았다. 그들은 지는 석양을 받아 노란색이었으며 쫓기듯 숨어든 달빛 속에선 파란색이었다가 서치라이트 빛에 잠긴 듯 하얀 몸이기도 했다.

“달빛 아래서 비물질적인 영역이 공간을 엄습하며 물질을 분해하고 있었다. 나무들은 결정화되었다. 공기는 소리의 파동에도 떨리지 않았다. 눈부신 빛이 허공에 펼쳐져 있었다.”

눈을 감았다 뜨니 어느새 숲이다. 사물의 푸른 색이 아닌 대기의 푸르스름한 빛. 마치 새벽 안개가 자아낸 푸른 실을 눈에 동여맨 것처럼 이 ‘특정한’ 빛은 우리 눈에 필터처럼 작용하며 특정한 분위기와 특별한 장면들을 환영처럼 드러낸다. 이 안개는 도통 걷힐 생각이 없다. 이 빛의 필터를 제거하고 이 세계를 바라본다면 지금 우리 눈에 보이는 것과는 다른 장면이 보이게 될지도 모를 일이다. 지상적인 것들은 모두 시간의 경계에 남겨두었기 때문에, 어둠 속에서 모습을 드러내는 건 이 세계의 원형이기 때문에. 빛이 우리에게 비현실적인 지형을 여는 순간 여기에는 따라가야 할 이야기의 순서도, 지도도 없다. 단지 부드럽고 기이하게 대기와 땅을 흐르는 다른 형태의 생의 들끓음이 존재한다.

“상상하고 만지고 보거나 볼 수 없는 것은 흰색뿐”

드로잉에서 회화로 넘어가며 작가의 그림에서 이야기가 짊어진 무게는 줄어들고, 대신 그 자리에 물리적인 깊이가 들어선다. 빛이 유희하는 표면, 날것의 흰색을 만들어내기 위해 작가는 ‘바르고, 문지르고, 긁어내기’를 반복한다. 이런 수행적인 행위로 만들어진 흰색은, 텅 빈 공간의 투명함이나 눈의 가벼움과는 조금 다른 묵직한 물질성을 획득한다. 그럼에도 ‘흰’이라는 어떤 물질 위에 부드러운 부조로 윤곽을 드러낸 남자와 새, 고양이의 몸은 공기처럼 가벼워 보인다. 작가의 의도대로 강한 스포트라이트 빛에 “색이 날아가버린”, “색이 증발해버린” 이 형태들은 이들과 함께 배치된 도상적인 표현 요소들, 완전히 다른 풍경이나 상황들, 색채들과 함께 일종의 다면화를 형성하며 충돌과 마찰을 통해 여러 갈래의 이야기를 가능하게 만든다. 이곳에서 흰색은 채워야 할 빈 바탕이 아닌 표면이다. 이야기의 파편들이 유영하는 공간. 가장 높은 하늘이 내려다보는 가장 낮은 곳의 남자. 고양이와 포도나무 밭, 주황빛 햇살이 새어 들어오는 겨울 숲.

하지만 어째서 빛은 이런 ‘장면’들을 드러내는가? 허공을 향해 무한히 낙하하는 원자들 사이에서 그 편차를 피해, 그 사이의 틈, 그 어딘가에서 장면들은 불시에 드러났다 사라진다. 나는 기이하게도 작가와 내가 10년의 차이를 두고 인도와 프랑스라는 두 이국적인 공간에서 경험한 일식을 떠올린다. 찰나의 순간, 환한 낮의 시간에 침입한 어둠으로 우리는 시간의 흠을 확인한다. 혹은 시간의 결, 우주가 시간에 만든 구멍. 이를 통해 지금 우리가 깨닫는 건 ‘무엇을 그렸는가’가 아니라 ‘그래서 무엇이 드러났는가’일지도 모르겠다. “가장 깊은 곳은 표면이야 ” 누군가가 내게 속삭인다. 우리가 바라보는 이 장면들이, 어둠에서 올라와, 지금, 자신의 모습을 드러내고 있기에.

글 / 강영희