Past

Wind, air and a breath

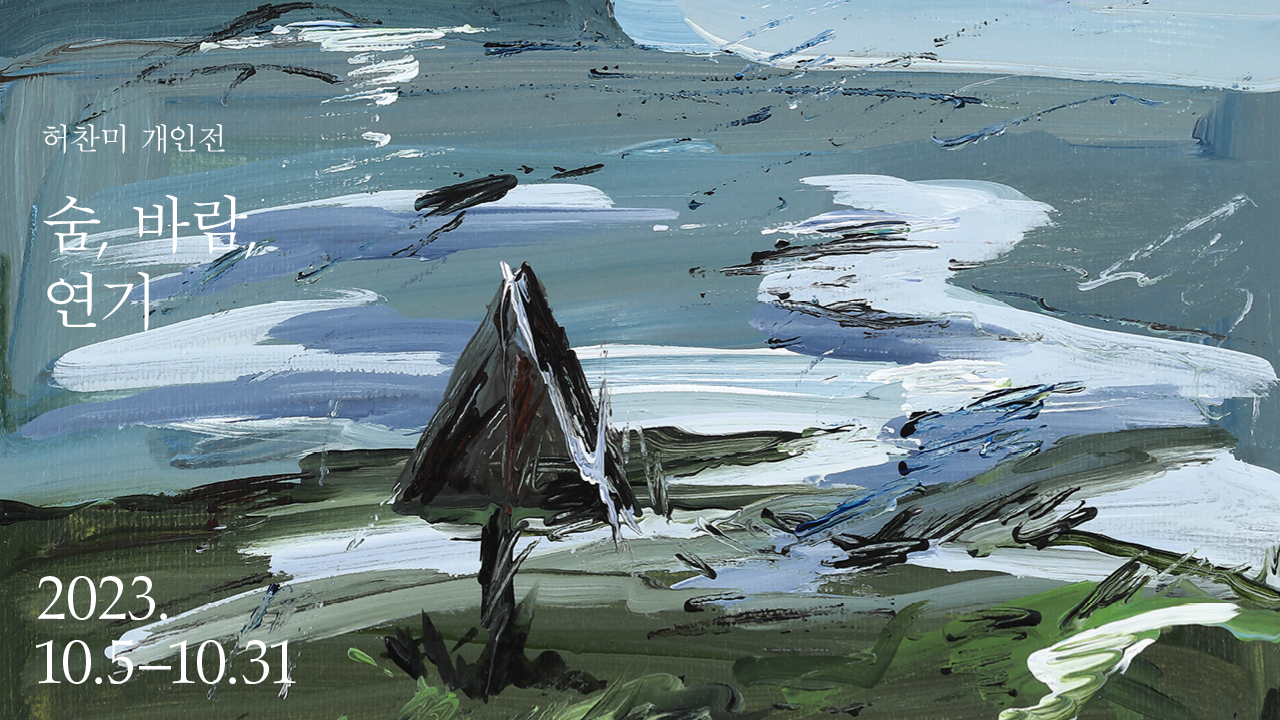

숨, 바람, 연기

2023. 10. 05 - 10. 31

가볍고 찬란하게

허찬미 작가는 유사모방의 시대를 벗어나 세계의 상을 저항하며 탈주하는 선들을 차곡차곡 화폭에 쌓아 나간다. 그가 우리에게 던져주었던 질문들. ‘만물은 정말 다시금 소생할 수 있는가?’라는 질문에서부터 이번 전시는 시작된다. 답을 찾아가는 과정 속에서 작가가 선택한 그림(들)을 살펴보는 과정에서 그것이 선이었는지 혹은 색이었는지는 중요하지 않을 것 같다. 그보다 중요한 것은 작가의 시간과 자연의 시간이 작가의 질문을 통해 그림 속에서 조응하게 되었다는 점이다. 그렇게 작가는 회화라는, 환영이라는 기존의 재현체계에서 벗어나 은폐의 이미지에서 드러남의 이미지를 이끌어냈다.

전시장의 그림과 그림 사이를 거닐다 보면 그 사이에서 견인되는 정서는 결코 고요하지 않다. 우리가 지금껏 익숙하게 알고 있었던 그림들을 비껴나가며 작가는 모두에게 좋은 그림이 아닌 캔버스를 붓으로 쓸어나가며, 어수선한 주변을 정돈하는 빗질과 닮아 있는 붓질을 통해 세계를 묘사해보려고 하였다. 그러한 자신의 도전에 가장 진솔한 그림으로 응답한 허찬미의 그림은 그렇기 때문에 언제나 옳고 또 좋은 그림이다. 물론 한 작가의 작업이 좋다는 평가가 누군가에게는 다소 모호할 수 있지만 작가는 그림을 통해 계속해서 스스로에게 질문했다. “어떤 삶이 올바른가?”, “도덕이란 무엇인가?” 좋음과 올바름, 그리고 도덕이라는 주어진 관습들을 관통하는 것은 바로 삶을 조직하는 생명의 가장 큰 가치이기도 하다. 좋음-올바름-생명의 순환과정 속에서 허찬미 작가의 그림을 다시금 떠올려보자.

허찬미 작가의 그림은 가치 있는 것과 무가치한 것 사이의 고민에서 태어났다. 자신의 삶을 오랫동안 지배해왔던 신앙이라는 잣대에서 출발한 개인의 사소한 일탈이 그림이 되었던 것이다. 자신에게 주어진 굴레를 벗어나 스스로의 방식을 찾아나가는 행위로써의 그리기. 집에서 교회까지의 거리인 1,819보를 직접 걸으면서, 또 불면의 밤을 마주하게 했던 무거운 솜이불을 과감하게 던지면서 주어진 운명이 아닌 자신의 발걸음 앞에 놓여있던 작지만 소박한 오브제 속에서 작가는 세상을 알아가고 싶었다. 즉, 저항의 형태를 수반했던 행동주의적 그림그리기는 자연스레 <매일산책연습> 시리즈로 연결되었다. 작가는 저항하고 행동하며 동시에 산책하면서 자신의 일상을 그림으로 일정 부분 풀어낼 수 있었을 것이다. 사소하고 언제 사라질지 모르는 작은 자연물 앞에서 존재를 탐구하고자 했던 작가의 지난한 시도들은 결코 지루할 틈이 없었다. 사소한 것은 결코 사소하지 않다던 한 철학자의 명제처럼 말이다.

우리의 마음을 공허하게 만들던 세계의 부조리 속에서 작가는 반짝이는 순간의 진실을 그림으로 드러내 보았다. 브레히트의 용어를 잠시 빌려본다면 이는 ‘기능전환’의 순간이기도 하다. 순간의 진실들이 모여서 우리에게 주어진 세계의 역사는 비로소 인식 가능한 시간의 법칙 속에서 작동하게 된다. 물론 시간의 흐름은 언제나 각자의 삶과 경험 속에서 인식될 뿐이다. 그것이 우리에게는 역사라는 텍스트로 기억되었지만, 작가에게는 그림으로 아카이빙 될 수 있는 것이다. 그렇기 때문에 우리는 작가의 수행과정에서 창작된 이미지들을 포섭할 수 있는 소생이라는 개념을 한 번 더 재사유해야 될 것이다.

작가는 자신의 경험을 이미지로 수집해 보았다. 수집된 이미지 속에 순환하는 나무의 이야기를 담아내어 나무의 시간 이미지(이하 ‘나무 이미지’)로 호명해 보았다. 작가가 이국의 공간에서도 매일매일 수행하던 산책 속에서 작가의 고민은 차츰 더 가벼워졌다. 산책길에 있던 가로수를 바라보며 나무라는 존재의 이야기를 수집해 보았다. 나무는 과실을 맺게 되기도 하고, 또 어느 날은 차가운 눈을 맞으며 지루한 시간을 버텨내기도 하였다. 그러다가 일순간 허무하게 타고남은 장작으로 변신하기도 했다. 하지만 작가가 구상해 놓은 나무의 시간 속에서 우리가 떠올릴 수 있는 것은 사라지는 존재의 허무함이 아니다. 네 개의 각기 상이한 나무의 시간 속에서 발견할 수 있는 것은 바로 서로의 시절 없이는 결코 완성될 수 없는 생명이라는 에너지 그 자체였다. 죽은 나무와 타다 남은 장작은 결코 죽음의 이미지로 고정되지 않는다. 왜냐하면 죽은 나무 곁에는 그 다음의 시간을 기다리는 다시 태어남이라는 소생의 힘이 깃들어 있었기 때문이다. 죽어가는 나무 곁에서 작은 휴식의 기쁨을 얻고 있던 작은 새와 그보다 더 작은 벌레들이 죽어가는 나무 옆에서 자라나고 있었다. 작가의 표현에서처럼 생명이라는 존재에게서 발견되는 동그란 시간의 순환. 그 가볍지만 찬란한 깨달음이 작가의 나무이미지로 아카이빙 되었다.

지난날 홀로 감당해야만 했던 덴마크의 해변의 잦은 강풍 속에서도 작가는 보이지 않는 바람을 몸으로 감각해보았다. 또 어느 날은 길가의 이름 모를 들풀과 들꽃의 이미지를 떠올리면서 동시에 자신의 탁자위의 사물과의 연결고리를 그림을 통해서 더듬어 보기도 했을 것이다. 하지만 중요한 점은 물리적 이동이 아닌 이미지의 전환과 작가의 편집역량이다. 이러한 이미지 복기 과정 속에서 나는 다큐멘터리적 순간을 감지하기도 했다. 작가에게 중요했던 서로 다른 상이한 존재(들)의 숨겨진 의미는 경험이라는 시간을 가로지르며 그림으로 드러나게 되었다. 비록 자신이 태어나고 자랐던 공간에서는 답을 얻을 수 없었지만, 그럼에도 존재와 시간의 흐름이라는 거대한 주제어 사이에서 주저하고 있던 작가는 자신의 인생을 그림으로 돌아보며 다윗의 돌멩이처럼 가볍고 찬란하게 자신의, 그리고 우리의 문제를 극복해 보았다. 실재세계라는 주저함에 잠시 머물러 있던 과거의 허찬미는 이제 자신에게 주어진 속박에서 벗어나 다음 여정을 준비하고 있을 것이다. 작가의 호흡이 닿아 있는 곳, 그곳에 작가의 발걸음과 눈빛, 그리고 붓질이 닿아있다.

글 / 조은비

«숨, 바람, 연기» installation view

«숨, 바람, 연기» installation view

«숨, 바람, 연기» installation view